Werte - Zoom, Nummer 21

Pandemiebelastung, Lebenszufriedenheit und Glücksempfinden (Covid-Sonderedition V)

18.04.2023

Die Corona-Pandemie hat bei einem bemerkenswert hohen Anteil der Bevölkerung zu Belastungen im privaten, beruflichen sowie im politisch-gesellschaftlichen Bereich geführt. Insbesondere die jüngere Generation war hiervor betroffen, wie die Daten der Covid-19-Sonderedition der Europäischen Wertestudie1 zeigen. Eine Verbesserung zeichnete sich zwar im Herbst 2022 ab, diese umfasste jedoch nicht alle Bereiche und Gruppen gleichermaßen. Zudem erholen sich Lebenszufriedenheit und Glücksempfinden, die ebenfalls einen pandemiebedingten Einbruch verzeichneten, nur langsam.

Hohe Pandemiebelastung - vor allem bei den Jüngeren

Die Pandemie stellte in vielerlei Hinsicht einen markanten Einschnitt in die Lebensrealitäten der Menschen in Österreich und darüber hinaus dar. Dieser Einschnitt spiegelt sich auf verschiedenen Ebenen, sei es im privaten Bereich2, wo Personen einerseits teilweise gezwungen waren, auf engem Raum mit anderen Haushaltsmitgliedern zusammenzuleben und nicht ausweichen zu können, andererseits aber auch in Kontaktbeschränkungen zu Personen anderer Haushalte, sei es im beruflichen Bereich3, der vielfach eine Umstellung auf Homeoffice, Kurzarbeit oder sogar Arbeitslosigkeit beinhaltete, oder auch im politisch-gesellschaftlichen Bereich4, wo Diskussionen um einen adäquaten Umgang mit der Pandemie vielfach zu harten Auseinandersetzungen führten. Im Rahmen der Covid-19-Sonderedition der Europäischen Wertestudie (EVS), die in zwei Wellen im Dezember 2021 und im Herbst 2022 in Österreich erhoben wurde, wurden die Befragten gebeten anzugeben, wie stark sie sich durch die Pandemie in drei verschiedenen Bereichen belastet fühlten, nämlich im persönlich-privaten Bereich, im beruflichen Bereich sowie im politisch-gesellschaftlichen Bereich.

Dabei berichteten während der Pandemie im Dezember 2021 über die Hälfte der Befragten, im persönlich-privaten Bereich durch die Pandemie "sehr stark" oder "ziemlich stark" belastet zu sein, während jede dritte Person dies für den beruflichen Sektor äußerte. Zudem gaben 42% an, dass die Pandemie auch bezüglich ihrer politischen und gesellschaftlichen Einstellung eine hohe Belastung darstelle. Betrachtet man die Belastungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, also Personen im Alter zwischen 14 und 25 Jahren,5 zeigt sich für alle drei Bereiche bei der ersten Welle im Dezember 2021 ein signifikant höheres Maß an geäußerter Belastung: Fast zwei Drittel waren im persönlich-privaten Bereich sehr oder ziemlich stark belastet, etwa die Hälfte gab dies für den beruflichen Bereich an und ähnlich hoch war der Anteil der Jungen, die den politisch-gesellschaftlichen Bereich als belastend erlebten. Insbesondere angesichts der prägenden Sozialisations- und Lebensphase, etwa des Übergangs vom Schul- und Ausbildungskontext zur Arbeitswelt, in dem sich viele der jüngeren Befragten zu diesem Zeitpunkt befanden, ist dies ein dramatischer Befund, der sich in weiten Teilen wohl auch durch die erlebten Einschnitte im Zuge der Pandemie erklären lässt.6 Hier ist etwa an die Schließung von Bildungseinrichtungen mitsamt der damit verbundenen Notwendigkeit zu eigenverantwortliche(re)m Wissenserwerb bei gleichzeitiger sozialer Isolation sowie die Erfahrung eines sich rasch verändernden Arbeitsmarktes (zunächst am Beginn der Pandemie geprägt von einer Rekordarbeitslosigkeit, später dann von einem zunehmend deutlicher zu Tage tretenden Mangel an Arbeitskräften) zu denken.

Belastung besteht auch 2022 vielfach weiter

Die abflauende Pandemie im Jahr 2022 brachte zwar in einzelnen Bereichen signifikante Rückgänge im Belastungserleben, dennoch äußerten nach wie vor ein gutes Drittel der Befragten über alle Bereiche hinweg, sehr oder ziemlich stark belastet zu sein. Während der Rückgang im persönlich-privaten Bereich am stärksten ausfällt und sich auch rückläufige Belastungswerte im politisch-gesellschaftlichen Bereich zeigen, trifft dies im beruflichen Kontext nicht bzw. lediglich für einzelne Gruppen (etwa Männer, Menschen mit Pflichtschulabschluss und jüngere Personen) zu. Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen gab es allerdings zwischen den beiden Befragungswellen in sämtlichen Bereichen Rückgänge im Belastungserleben: Politisch-gesellschaftlich gleicht sich damit das Belastungsniveau demjenigen der älteren Befragten an, im beruflichen Bereich nähert es sich den älteren Befragten ebenfalls an, während der Abstand im persönlich-privaten Bereich mit weiterhin 12 Prozentpunkten zwischen den beiden Altersgruppen konstant bleibt.

Auch Glücksempfinden und Lebenszufriedenheit rückläufig

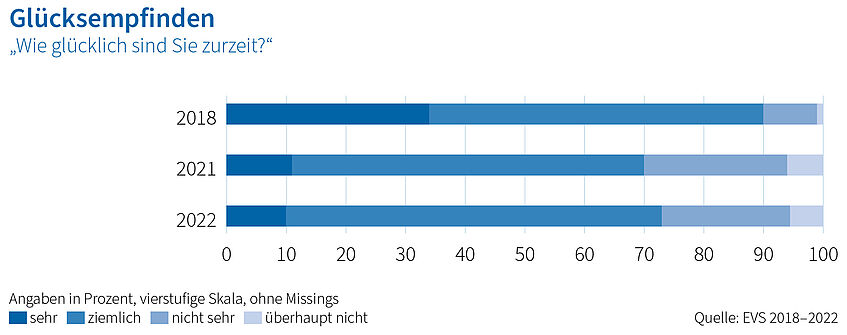

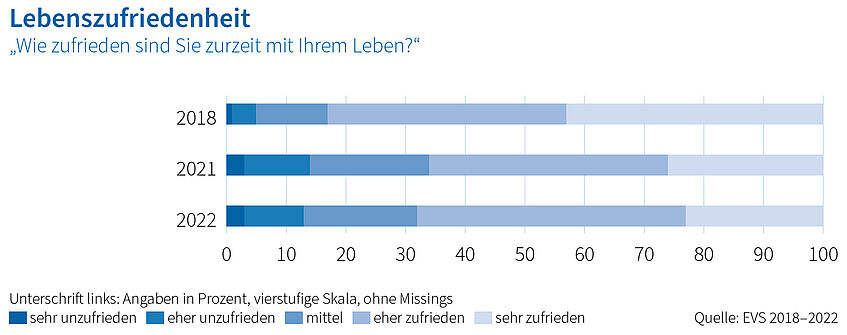

Daneben wurde auch erhoben, inwiefern die Pandemie Auswirkungen auf andere Bereiche des persönlichen Erlebens hatte, etwa auf die wahrgenommene Entscheidungsfreiheit, die Lebenszufriedenheit oder das Glücksempfinden. Dies konnte jeweils auch mit Daten aus der jüngsten regulären EVS-Welle vor dem Beginn der Pandemie, die 2018 erhoben wurden, verglichen werden. Während sich dabei mit Blick auf die wahrgenommene Entscheidungsfreiheit nur geringfügige Änderungen (im Sinne von Rückgängen) in der pandemischen Phase ergaben, zeigen sich hinsichtlich des Glücksempfindens und der Lebenszufriedenheit deutlichere Einbrüche. Auffällig ist dabei außerdem, dass sich bei der zweiten Befragungswelle im Herbst 2022 noch keine markante Verbesserung eingestellt hat. Insbesondere der gegenüber 2018 deutlich erhöhte Anteil an Personen, die sich als "nicht sehr glücklich" bzw. "überhaupt nicht glücklich" (jeweils über ein Viertel der Befragten gegenüber knapp 10% im Jahr 2018) einschätzten sowie eine niedrige oder sogar sehr niedrige Lebensqualität aufwiesen (2021: 14%; 2022: 13% gegenüber 2018: 5%), kann Anlass zur Sorge geben und verdeutlicht, dass dies in engem Zusammenhang mit der Pandemie und dem Umgang damit zu sehen ist. Hinzu kommt hier eine relativ zurückhaltende Einschätzung bezüglich einer Verbesserung der Lebensumstände in näherer Zukunft, die ebenfalls eingetrübt ist.

Fazit

Die Daten der Covid-19-Sonderedition zeigen, dass die Pandemie einen weitreichenden Einfluss auf das persönliche Erleben und Befinden von Menschen in Österreich hatte. Dies reicht vom persönlich-privaten über den beruflichen Bereich bis hin zum politisch-gesellschaftlichen Kontext. Besonders häufig davon betroffen waren vor allem Jugendliche und junge Erwachsene. Zwar zeichnet sich im Herbst 2022 zumindest bei einigen Befragten eine Verbesserung ab, dennoch bleibt das Gesamtbelastungsniveau relativ hoch. Zugleich erleben sich die Befragten hinsichtlich ihrer Lebenszufriedenheit und ihres Glücksempfindens insgesamt stärker eingeschränkt als vor der Pandemie, während die persönliche Entscheidungsfreiheit demgegenüber nur in geringem Ausmaß unter der Pandemie litt. All dies verdeutlicht jedoch, dass die Einschnitte, die die Pandemie mit sich brachte, noch keineswegs überwunden sind und dass diese in verschiedenen Lebensbereichen Spuren hinterlassen haben. Ferner zeigt sich, dass es zumindest im Herbst 2022 für viele trotz des Abklingens der Pandemie - und mit ihr auch der öffentlichen Präsenz des Themas - noch keineswegs eine Rückkehr zur "Normalität" (im Sinne einer Rückkehr zum vorpandemischen Niveau) einstellte. Daher bedarf es wohl von verschiedenen Seiten weiterer Schritte, um hier signifikante Verbesserungen und Entlastungen herbeizuführen und langfristig negative Auswirkungen zu verhindern.

Patrick Rohs

Mag. Patrick Rohs arbeitet seit 2018 am Institut für Praktische Theologie. Er hat Katholische Fachtheologie, Psychologie und Religionswissenschaft in Wien und Trier studiert und koordiniert die Arbeitsgemeinschaft und das Netzwerk Interdisziplinäre Werteforschung. Seine Dissertation befasst sich mit dem Thema "Soziale Kohäsion und Wertebildung".

Kontakt: patrick.rohs@univie.ac.at

Anmerkungen:

1 Kritzinger, Sylvia; Willmann, Johanna; Rohs, Patrick; Pollak, Markus; Friesl, Christian; Polak, Regina (2023). The European Values Study - Austrian COVID-19 Special edition 2021-22 Including Youth Oversample (SUF edition). https://doi.org/10.11587/F8V4GL

2 Vgl. Werte-Zoom, Nummer 19: Partnerschaft und Frauenbild (Covid-Sonderedition III).

3 Vgl. Werte-Zoom, Nummer 17: Wie wichtig ist uns die Arbeit (noch)? (Covid-Sonderedition I).

5 Die Covid-19-Sonderedition enthält neben dem für die gesamte Wohnbevölkerung zwischen 14 und 75 Jahren repräsentativen Hauptsample (n = 1.560 für die erste Welle, n = 1.533 für die zweite Welle) auch eine Zusatzstichprobe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 25 Jahren (n = 551 für die erste Welle, n = 569 für die zweite Welle), die eine eingehendere Untersuchung dieser Gruppe erlaubt.

6 Vgl. auch ähnliche Befunde hinsichtlich der Situation von Schülerinnen und Schülern sowie Jugendlichen und jungen Erwachsenen: Felder-Puig, Rosemarie; Teutsch, Friedrich; Winkler, Roman (2023), Gesundheit und Gesundheitsverhalten von österreichischen Schülerinnen und Schülern - Ergebnisse des WHO-HBSC-Survey 2021/22, Wien: BMSGPK; Dale, Rachel; Jesser, Andrea; O'Rourke, Teresa; Probst, Thomas; Humer, Elke; Pieh, Christoph (2021), Mental health burden of high school students 1.5 years after the beginning of the COVID-19 pandemic in Austria, Advance.